[誦經法器] |

|

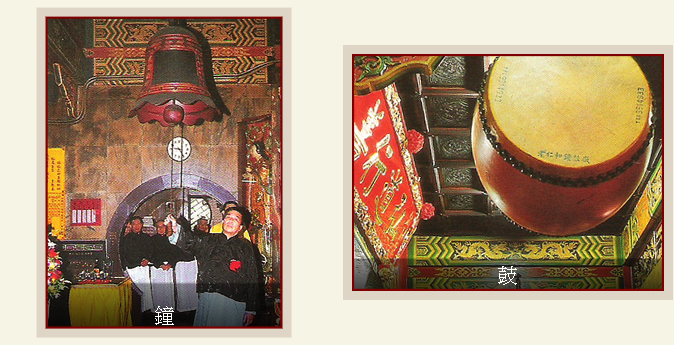

鼓:敲打的樂器,形狀及大小不一,可分為羯鼓、魚鼓、雲鼓、搖鼓、金鼓、石鼓、懸鼓,誦經 |

|

| 宮址:台北市大同區重慶北路三段340號(重慶北路交流道邊)

電話:[02]25928042/[02]25977463 傳真:[02]25991856 服務時間:早上6點至晚上9點 瀏覽人次:  |

此網站由 白花油公司 提供 Design by |

[誦經法器] |

|

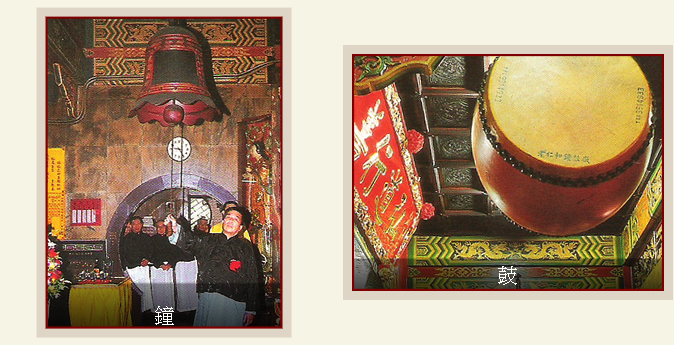

鼓:敲打的樂器,形狀及大小不一,可分為羯鼓、魚鼓、雲鼓、搖鼓、金鼓、石鼓、懸鼓,誦經 |

|

| 宮址:台北市大同區重慶北路三段340號(重慶北路交流道邊)

電話:[02]25928042/[02]25977463 傳真:[02]25991856 服務時間:早上6點至晚上9點 瀏覽人次:  |

此網站由 白花油公司 提供 Design by |